본문영역

|

만석거와 축만제, 그리고 만년제까지 왜 만들었을까

정조, 농업 육성 기반을 위해 만든 저수지

2023-08-18 10:59:11최종 업데이트 : 2023-08-18 16:20:02 작성자 : 시민기자 윤재열

|

초록빛 연잎이 가득한 만석공원 저수지 모습 이재준 수원시장은 취임 1주년을 맞은 기념식(6월 30일)에서 '모두의 도시, 하나의 수원'을 만들어 가겠다고 밝혔다. 당시 여러 정책을 말했지만, 1,000억 원 규모로 운용될 '수원새빛 기업펀드' 구상에 무게를 뒀다. 아울러 1년의 성과로 첨단기업과 투자협약 체결 성과를 발표했다. 이후로도 이 시장의 발길은 기업 유치 등 미래먹거리 창출을 위해 보폭을 넓히고 있다.

만석공원 둘레길에는 벚나무가 시원한 그늘 터널을 만들고 있어 여름에도 주민들이 많이 찾고 있다. 국민이 먹고사는 문제는 국가 정책의 핵심이다. 국가도 지방자치단체도 미래먹거리 해결을 위해 집중하고 있다. 과거에도 그랬다. 임금이 가장 중요하게 생각한 것은 백성이 안전하고 행복하게 사는 길이었다. 정조는 그 문제를 농업에서 풀어나갔다. 당시 농업은 지금의 반도체고 배터리 산업이다. 정조가 개혁 도시 수원 화성을 조성했다. 개혁 이미지에 맞게 화성 일대를 자급자족 도시로 육성하는 계획을 세웠다. 국영 농장인 둔전을 설치하고, 경작을 위한 물의 확보를 위해 저수지를 축조했다.

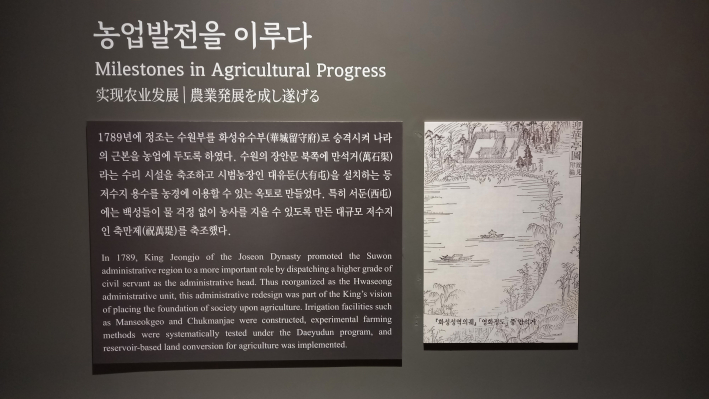

국립농업박물관 자료. 만석과와 축만제 저수지 설치로 옥토를 만들었다는 내용이 있다. 우측 그림은 화성성역의궤 영화정도 중 만석거. 화성 축성을 시작한 1794년(정조 18) 극심한 가뭄이 들었다. 정조는 화성 공사를 중지하고 가뭄에 대비한 구호 대책과 화성 운영 재원 마련을 위해 만석거를 조성하였다. 이듬해 을묘년에 원행을 하고 축조했다. 화성을 중심으로 동서남북에 네 개의 호수를 파고 방죽을 축조하였는데, 북쪽에 판 것이 만석거다. 여기에 모인 물을 이용해 농사를 짓는 대규모 농장 대유둔도 설치했다.

만석거는 '세계 관개 시설물 유산'으로 등재되었다. 축만제도 마찬가지다. 풍요의 상징이었던 만석거는 지금 주민의 일상에 보석 같은 휴식공간으로 변했다. 한여름에도 둘레길은 나무가 무성해져 서늘한 기운으로 더위를 잊게 한다. 나무가 늘어선 길을 천천히 걷다가 그늘에서 저수지 물을 보고 있으면 멋진 풍경에 빠진다. 주변에 게이트볼장, 족구장, 축구장, 야외공연장 등의 시설도 좋다. 아쉬운 것은 만석거 주변의 대유둔은 찾아볼 수가 없다. 모두 도심 아파트 단지로 변했다. '대유평 공원'과 '대평고등학교' 등에만 그 흔적이 남아 있을 뿐이다. 정자동에 사는 우◯석 씨(68세)는 "만석공원이 있어 너무 좋다. 여기서 산책도 하고 운동도 한다. 특히 여기는 사계절 풍경이 아름다워 계절이 바뀔 때 나들이 오는 느낌도 있다."라고 말한다.

만석거와 함께 조성했던 대유둔은 찾아볼 수가 없다. '대유평 공원' 이름에 그 흔적이 남아 있을 뿐이다. 저수지 물이 흘러가는 물길을 따라가면 정자동 아파트 단지 아래에 있는 천변을 거닐 수 있다. 물길을 따라 20여 분 지나면 서호천과 합류한다. 여기서 다시 저수지를 만나는데 1799년에 정조가 축조한 축만제다. 저수지 기능에 맞게 이름도 '만석의 쌀 생산을 축원한다'는 의미를 담았다. 1796년 화성 축성 낙성연을 열고 3년 만이다. 당시로서는 최대 규모로 만든 관개 저수지로 화성 축성의 마지막 사업이었다. 제방 아래 몽리구역(물이 들어와 관개의 혜택을 받는 곳)의 농지는 국둔전 서둔이었던 것으로 추정되는데, 지금 농촌진흥청의 시험포로 사용되는 곳이다. 축만제 역시 도시화의 영향으로 공원이 됐다. 한때 호수로 명칭을 변경해 사용해 서호로 불렀다. 지금은 제 이름 축만제를 찾았다. 농사짓는 백성들에게 꼭 필요한 시설이었지만, 지금은 시민들의 허파 역할을 한다. 기후 위기 등 환경이 열악해지는 시기에 생각해 보면 이런 보물이 없다. 시민들은 축만제 둘레길을 걸으며 일상의 여유를 찾는다. 조류전망대도 있어 새를 관찰할 수도 있다. 호수에는 민물가마우지가 있다. 철새인 민물가마우지가 살기 좋은 곳을 알았는지, 텃새로 되면서 호수 가운데 인공섬에 서식하고 있다.

축만제. 풍요의 상징이었던 축만제는 주민의 휴식공간으로 변했다. 축만제 기념 돌을 지나면 허리가 굽은 소나무가 눈에 들어온다. 보고 있으면 한 폭의 동양화를 보는 풍경이다. 저수지 둑 아래는 시험포가 넓게 펼쳐져 있는데, 조류로부터 알곡을 보호하기 위한 망이 처져 있다. 축만제와 만석거는 역사적 배경과 중요성을 인정받아 '세계 관개 시설물 유산'으로 등재되었다. 그런데 정작 우리는 그 유산을 소홀히 하는 것은 아닐까. 수원시 홈페이지에는 수원 관광 코스 안내가 있는데, 1일 차는 물론 2박 3일 차 코스에도 만석거와 축만제는 없다. 두 곳은 세계유산 수원화성 축성 과정과 함께 이해해야 한다.

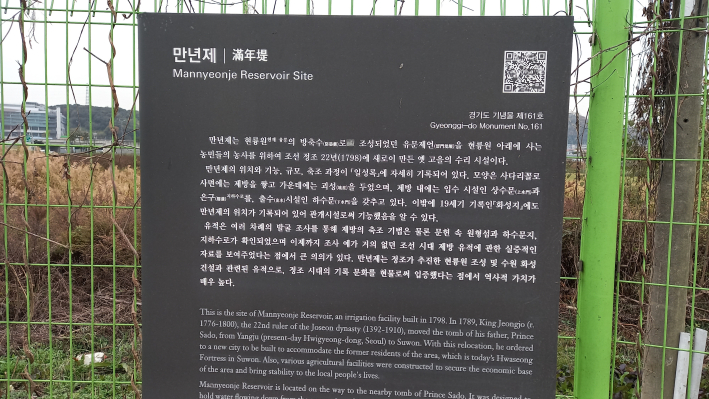

축만제 둘레길의 소나무. 소나무의 구부정한 허리가 주변 경관과 멋지게 어울린다. 정조는 아버지 사도세자의 묘소였던 양주 배봉산 수은묘가 풍수적으로 결함이 많았던 점을 늘 염려했다. 그래서 명당 화산 현륭원으로 이장하고도 풍수에 신경을 썼다. 이를 고려해 저수지를 조성했다. 만년제였다. 만년제는 현륭원 입구에 축조되어 활용한 제언이다. 1798년 새롭게 제방 등을 수축하여 저수지로 만들었다. 백성을 신도시에 정착시키기 위해 다양한 생활 안정 정책을 펼쳤는데, 저수지 조성도 같은 목적이었다.

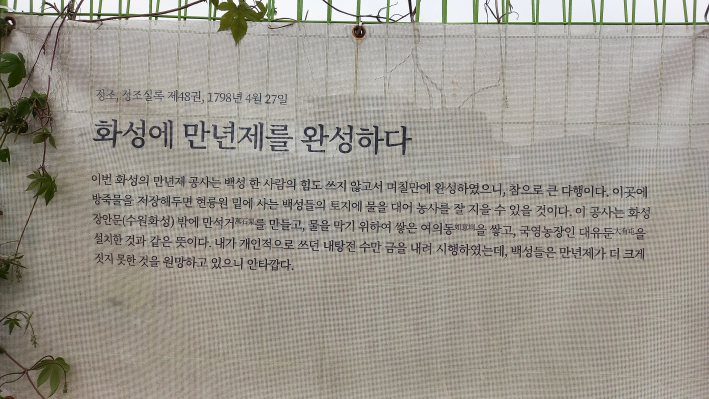

화성시 안녕동에 있는 만년제. 복원 사업을 진행 중이다. "이번 화성의 만년제 공사는 백성 한 사람의 힘도 쓰지 않고서 며칠 만에 완성했으니, 참으로 큰 다행이다. 원침(園寢)의 수구에 이 방죽물을 저장해두면 현륭원 밑의 백성들 토지에 이것으로 물을 대게 될 것이니, 이것이 마치 저 장안문 밖에 만석거를 만들고 여의동을 쌓고 대유둔을 설치한 것과 같은 뜻이다."(정조 22년 1798년 4월 27일, 정조실록). 정조는 만년제를 완성하고 백성이 농사짓는 데 도움이 될 것이라고 만족했다. 하지만 화성시 안녕동에 있는 만년제는 물이 없다. 저수지 터는 천막으로 둘러놓았다. 이곳은 만년제 표석 등이 발견돼 정조 때 축조한 저수지가 분명하다. 《일성록》 등 역사 문헌의 기록을 근거로 복원 사업을 진행 중이다. 하지만 현재는 만년제에 대한 복원은 진척이 없는 상태나 보다. 천막 사이로 잡초만 무성히 보인다. "농가의 이로움으로 수리만 한 것이 없다. 겨울과 봄의 눈이 녹을 때에 물을 모아 두었다가 봄과 여름의 싹이 마를 때에 물을 내어 보내면 그 이로움이 어찌 크지 않겠는가. 지금 화성의 만석거로 보더라도 제언을 축조하기 전에는 황폐한 논밭으로 잡풀만 자라는 땅이었는데 제언을 축조하고 나서는 원천이 넓고 커서 척박한 땅이 비옥하게 바뀌었다."(홍재전서 제170권/일득록 10).

만년제 복원을 위해 가림막을 설치했는데, 여기에 정조가 백성이 농사짓는 데 도움이 되도록 저수지를 축조했다는 실록의 내용을 써 놓았다. 정조가 저수지를 조성한 이유를 알 수 있다. 농업을 일으키기 위해서 수리 시설을 조성했다. 만석거 등을 축조하여 주변 토지를 비옥한 농토로 바꾸면서 백성은 먹거리 걱정을 덜게 됐다. 조선 시대는 농업이 국가의 기반 산업이었다. '사농공상(士農工商)'의 신분 체계에서 보듯 농업은 '천하지대본'이었다. 만석거와 축만제 그리고 만년제는 정조의 권농 정책을 보여주는 중요한 사적이다. 공원으로만 즐기기에는 안타까움이 있다. 최소한 평범한 공원이 아니라는 인식이 필요하다. 공원 입구에 조그만 역사관이라도 있으면 어떨까.

연관 뉴스

|

독자의견전체 0개

많이 본 뉴스

- 맨발걷기 수원시민 운동 본부, 하나개 해수욕장을 가다

- 초·중등 전직 교장들 세계마약퇴치의 날, 마약중독예방 캠페인 전개

- '2024 화랑미술제 in 수원' 대단원의 막 올려

- 7월 1일부터 수원시 공영주차장 1시간 무료 이용할 수 있다

- 매탄고 내 매탄갤러리 《구자영 초대전》 개최

- 수원시, 제7회 교통정책발전포럼 열고 '자율주행 시범지구' 지정 논의

- 수원시, 여름방학 맞아 돌봄교실 '찾아가는 수원이 환경교실' 운영

- 수원시, 자립준비청년 '셰어하우스CON' 입주 기간 연장한다

- 수원시, 어르신 사진 릴레이 전시 '인생 내껏' 개최

- 이재준 수원시장, "기업하기 좋은 도시 만들기 위해 더 힘차게 달려가겠다"

최신뉴스

- 인공지능[AI]가 바꿀 세상은

- [정자3동] 수원시 노동자종합복지관, 저소득층 어르신 가구에 반찬 나눔

- [금곡동] 꿈내리유치원, 자원순환을 위한 실천 활동 참여

- [금곡동] 방위협의회 국가유공자에게 푸드박스 전달

- '내 친구 반려 식물 키우기' 어르신들 외로움 극복의 일등 공신

- 송정초등학교병설유치원, '부모 참여의 날-과학놀이 한마당' 행사 개최

- [화서1동] 3년째 이어진 LED조명기구 교체 재능 기부

- 장안구, 우리동네 경로당 깨끗하고 안전하게

- [세류2동] 지역사회보장협의체 '혹서기 착한바람 전달' 사업 추진

- [서둔동] 여름맞이 청소년 유해환경 개선 캠페인 실시

즐겨찾기 추가

즐겨찾기 추가