본문영역

|

얼마 전 (사)화성연구회 월례회 모임에서 인문학강좌를 개최했다. 강사는 화성연구회 부이사장이자 현 수원화성박물관 한동민 관장.

자타가 공인하는 수원 근현대사 전문가인 한 박사의 강좌 주제는 '성안의 독립운동 현장을 찾아서'였다.

고맙게도 내 주위엔 수원지역 근현대사를 전공한 학자들이 많다. 수원화성박물관장 한동민 박사를 비롯해 수원박물관 이동근 교육홍보팀장, 수원시정연구원 유현희 수원학연구센터장, 홍현영 연구원 등이다.

글을 쓰다가 궁금한 것이 있을 때 전화 한통이면 즉시 해결된다.

그동안 궁금한 게 있었다. 바로 1919년 3.1운동 때 만세운동을 이끌었던 수원기생 김향화 지사의 삶의 주거지다.

얼마 전 수원시정연구원 유현희 수원학연구센터장과 홍현영 연구원으로부터 1930년 대 중반까지 수원예기조합(수원권번)이 통닭거리 대봉통닭 뒤편에 있었고 뒤에 팔달로2가 팔달구 정조로788번길 11-5(현재 청년 철학관 건물)로 이전했다는 말을 들었다.

그런데 지사가 살았던 집은 과연 어디에 있었을까? 그 궁금증이 이번에 해결된 것이다.

놀랍게도 내가 작업실로 쓰고 있는 곳 지척에 있었다. 모두 직선거리로 50미터 이내였다.

김향화 지사가 살았던 집터(당시 북수리 48번지)는 현재 화성박물관 앞 버스 정류장이 됐다.(사진/김우영)

첫 번째 살았던 곳은 현재 화성박물관 앞 버스 정류장(당시 북수리 48번지)이었다. 1913년 정도성이란 이와 혼인해 이곳에 살았으나 1년만인 1914년 이혼하고 오빠 창환, 여동생 점순, 어머니가 살았던 남수리 202번지로 거처를 옮겼다.(이곳은 후에 목욕탕이 들어섰고 장어음식점을 하기도 했으나 현재는 빈 건물이다.) 그러나 원래 집주인이 이곳으로 돌아오면서 북쪽 한집 건너 남수리 199번지로 이사했다.

김지사는 1919년 2월 25일 20미터 정도 북쪽 남수리 201번지로 분가해 독립생활을 하기 시작했다. 현재 종각인 여민각 옆 기문식당 자리다.

만세세위로 체포됐을 때 살았던 남수리 201번지. 현재 기문식당이 있는 건물 터다.(사진/김우영)

이곳으로 이사하고 한 달 남짓 지난 뒤인 3월 29일 김향화 지사가 이끈 수원기생 만세시위가 터진 것이다.

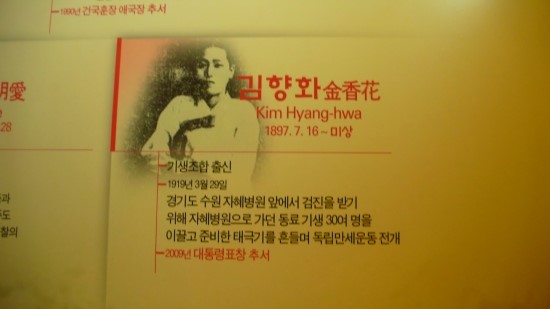

김향화 지사 등 32명이 수원경찰서 앞에서 '독립만세'를 외쳤다. 이들은 곧바로 체포됐고 주동자인 김향화 지사는 모진 고초를 당하고 서대문형무소에서 6개월의 옥고를 치렀다.

이병헌의 '3.1운동 비사'에는 '29일 수원기생조합 기생일동이 그곳 자혜의원으로 건강검사를 받기 위하여 가다가 경찰서 앞에서 동(同) 기생 김향화가 선두에 만세를 부르고 지휘 하에 일제히 만세를 부른 후 병원으로 가서 다시 독립만세를 불렀는데 병원에서는 검사할 것을 거절하여 기생들은 그대로 나오다가 경찰서 앞에서 만세를 불렀다. 그 조합 취체역(取締役-현재의 이사) 김향화는 곧 체포되어 공판에 회부된 바 6개월 형을 받았다'

당시 매일신보 기사로도 보도됐다.

'(3월)29일 오전 11시 반경에 수원기생조합 기생일동이 자혜의원으로 검사를 받기 위해 들어가다가 경찰서 앞에서 만세를 부르며 몰려 병원 안으로 들어가 뜰 앞에서 만세를 연하여 부르다 병원에서 내어 쫓음으로써 경찰서 앞으로 나왔다가 인하여 해산되었는데 조합 취체 김향화는 경찰서로 인치 취조 중이더라'

김지사는 유관순 열사와 개성 3·3 만세운동을 주동한 권애라와 심명철, 신관빈, 일제의 모욕과 고문 앞에서도 꼿꼿했던 어윤희, 파주 만세운동 주동자이자 옥중에서 출산한 임명애, 종로 만세 사건 주동자이자 루씨여학교 교사였던 이신애 등과 한 방에 수감돼 있었다.

김 지사는 1919년 10월 27일 가출옥돼 감옥에서 나온 뒤 수원으로 돌아왔고 1934년 김우순으로 개명했다.

그가 마지막으로 살았던 곳은 남창리 109번지였다.(당시 본정 4정목 115번지) 지금의 수원문화재단과 한창 공사 중인 정조인문학재단의 공연장 중간 쯤 된다는 것이 한동민 관장의 설명이다.

옥고를 치르고 수원으로 돌아온 뒤 김향화는 1934년 김우순(金祐純)으로 개명했다. 1935년까지 15년 동안 수원에서 거주하다가 39세 되던 해 서울로 갔다. 그 뒤의 행적은 전해지지 않는다. 1950년 경 세상을 떠났을 것이라고 추측할 뿐이다.

세월이 흐르면서 김향화지사의 의거는 사람들의 기억에서 잊혀졌다. 그러다가 지난 2008년 수원시가 수원기생들의 사진과 인적사항이 담긴 자료를 공개했고 2009년 3월 1일에는 '만세 부른 수원기생들'이라는 특집 다큐멘터리도 제작됐다. 이어 수원시가 국가에 독립유공자 서훈 신청을 하게 돼 김향화지사는 지난 2009년 4월 13일 임시정부 수립 90주년에 대통령 표창과 함께 독립유공자로 거듭났다. 그러나 후손이 확인되지 않아 독립유공자 표창장과 훈장메달은 수원박물관 근대인물 코너에 전시되어 있다. 이 과정에서 이동근 팀장의 역할이 컸다.

또 서대문형무소 여자감옥에도 김향화지사의 사진이 유관순열사와 함께 전시돼 있으며, 그 옆 담장에도 지사의 얼굴 그림이 있다.

서대문형무소에 전시된 수원의기 김향화지사의 사진과 공적사항

김향화 지사의 의기가 서린 곳은 집터는 내가 매일 산책하는 길에 있다. 특히 만세 시위로 체포됐을 때 살았던 남수리 201번지는 내 일터와 10미터밖에 떨어져 있지 않다. 그런데도 모르고 살았다.

김향화 지사뿐 아니라 임면수 선생 등 수많은 애국지사들의 흔적이 수원에 있다. 더 세월이 흘러 잊혀 지기 전에 작은 표석이라도 남겨놓으면 좋겠다.

|

독자의견전체 0개

많이 본 뉴스

- "청년의 시선으로 전하는 수원 이야기" e수원뉴스 청년 기자단 모집

- [이벤트] e수원뉴스 기사 소재 제보 이벤트

- '2024 세계방정환학술대회‧수원 출범식' 6월 13일 수원컨벤션센터에서 연다

- 수원시 대표 청년정책을 소개합니다

- 수원시, 반려동물 교육도시로서 올바른 반려견 문화 선도한다

- 수원로컬푸드직매장, 농산물 17개 품목 통큰 세일 열린다

- 오감을 자극하는 '체리'를 수확하다

- 수원시 망포글빛도서관, '미술, 그 색의 향연에 춤추는 마음' 운영

- 호국보훈의 달, 수원의 가볼 만한 전적지 현장

- 수원시, 과수공원에서 체리 수확 체험 프로그램 운영

최신뉴스

- 활기찬 선배시민 환경봉사단 '소환지 서포터즈'

- [권선1동] 지역사회보장협의체, 주거 취약 계층에 쿨한 여름 선물

- 행복은 어디 있나? 팔달구지회 노인대학 열린 날

- [권선1동] 지역사회보장협의체, "우리 동네 선한이웃" 5개소에 현판 전달

- [세류1동] 치매 걱정 없는 안심 마을로

- [평동] 2024년 '자동차 없는 거리' 행사 개최

- [팔달구] 2024 팔달구청장배 생활체육 택견 대회 성료

- [망포1동] 똑똑~ 어르신 마음건강 살펴보러 왔어요

- [서둔동] 주민자치회, 주민자치활성화 사업 <요리보고 조리하고 교실> 운영

- [서둔동] 주민자치회, 마을자치리빙랩 돌봄 프로그램 운영

즐겨찾기 추가

즐겨찾기 추가