본문영역.

|

조선 왕실의 '희비애락'을 디지털 영상으로 전시하는 수원박물관

7월 28일까지, 조선왕실의 특별한 의례를 한 눈에 볼 수 있는 기회

2024-05-27 14:36:37최종 업데이트 : 2024-05-27 14:36:34 작성자 : 시민기자 차봉규

|

|

조선 왕실의 '희비애락'을 디지털 영상으로 전시하는 수원화성 박물관

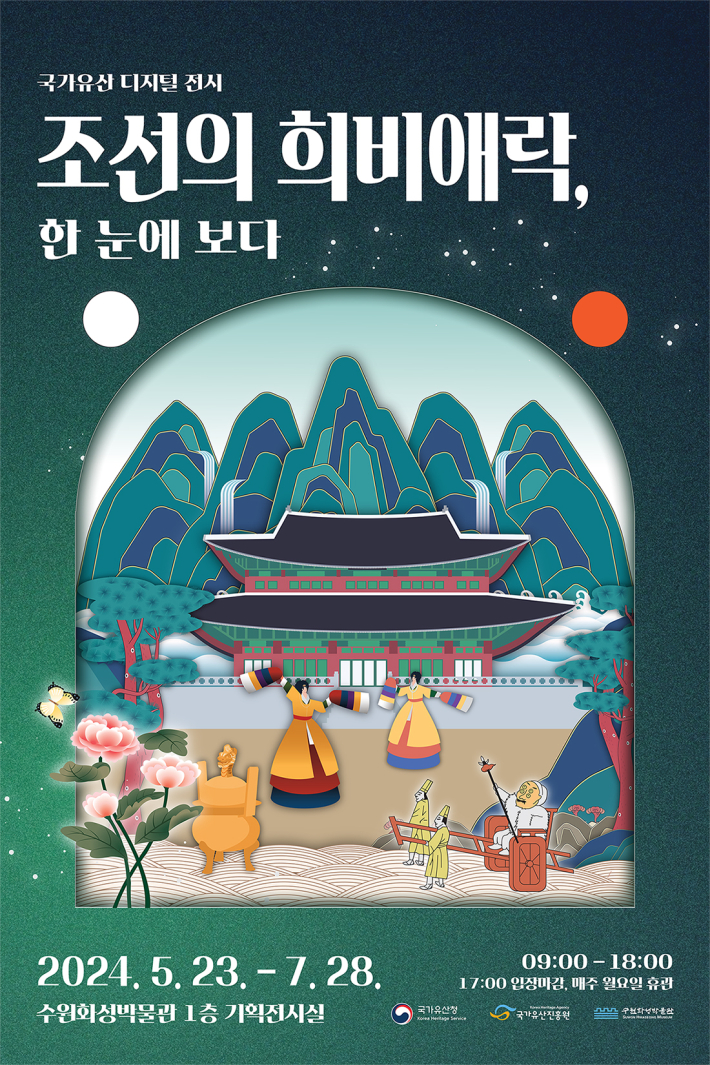

수원화성박물관이 1층 기획전시실에서 조선 왕실의 희비애락을 디지털 영상으로 선보이고 있다. 이는 국가유산청 및 국가유산진흥원과 함께 하는 「국가유산 디지털전시」의 일환으로 열리는 '조선의 희비애락, 한 눈에 보다' 전시회 현장이다.

'의궤'는 의식의 궤범(軌範)이라는 뜻으로 조선 왕실에서 중요한 행사가 있을 때 행사 내용을 기록과 그림으로 정리해둔 책이다. 이것은 세계에서 조선왕조에서만 발달한 고유의 기록 문화이자 문헌 편찬 방식으로서 역사적 가치를 인정받아 2007년 유네스코 세계기록유산으로 등재되었다. 왕실 여성의 탄신잔치 기록 진찬 의궤 왕실 주요 인물의 탄신일을 기념하여 펼쳐진 축하 잔치를 진찬연이라고 한다. 이중 왕실 여성의 잔치를 그림과 글로 자세히 기록한 원행을묘정리의궤, 무신진찬의궤, 신축진찬의궤 등 진찬의궤도 다수 있다. 왕실 여성의 탄신잔치, 기록의궤

가례; 연향 디지털 콘텐츠 한 장면

1789년(정조13년) 정조는 경기도 매봉산에 묻힌 아버지 사도세자의 무덤을 수원 화성으로 이장하고 현륭원이라 이름 지었으며 매년 참배했다. 때마침 1795년은 어머니 혜경궁의 회갑년이자 아버지 사도세자가 살아있다면 회갑을 맞이하는 해였다. 그래서 정조는 윤 2월 9일부터 16일까지 8일간의 일정으로 수원에 행차하여 혜경궁의 회갑잔치를 비롯해 대규모의 행사를 추진했다. 화성행궁 봉수당에서 펼쳐진 혜경궁의 회갑잔치는 도성을 벗어난 최초의 왕실잔치였다. 봉수당진찬도; 봉수당에서 펼쳐진 혜경궁의 회갑잔치 장면을 묘사한 기록화다 길례(吉禮): 나라의 근본 길례: 종묘제례 디지털 콘텐츠 한 장면

흉례(凶禮): 왕실의 장례 흉례; 국왕의 발인을 디지털 콘텐츠 한 장면

정조는 1752년 (영조28)사도세자의 아들로 태어나 왕 세손으로 책봉된 후 왕위 계승을 위한 교육을 받으며 성장했다. 사도세자의 죽음으로 인해 할아버지 영조의 뒤를이어 즉위하였다. 정치, 경제, 사회 등 각 분야의 개혁을 추진하는 한편 왕위 계승의 정통성을 확립하고자 사도세자 명예 회복을 적극적으로 추진하여 왕권을 강화시켜 나갔다.

학자군주, 탕평군주로 불리던 정조는 정치적 안정과 문화 발전을 통해 조선의 중흥을 이루었고 1800년 (정조24) 49세로 생을 마감했다. 국장도감이 설치되고 생전에 스스로 정한 현륭원(건릉)권역에 안장 되었다. 현륭원은 천하명당 수원 화산에 조성된 사도세자의 무덤 옆으로 정조는 아버지 옆에 잠들었다. 융건릉 정조의 묘

종묘대제는 신을 맞아하는 절차와 신을 즐기는 절차, 신이 베푸는 절차, 신을 보내는 절차 네가지로 나누어 진행한다. 신을 맞히는 절치로 제관들이 정해진 자리에 취위가 진행되고 신을 부르는 의식인 신관례를 마친 후 신이 즐기는 절차와 천 조례(제수를 올리는 의식)를 마치면 제관들이 헌례를 한다.

초헌례(初獻禮, 첫술잔을 올리는 의식) 아헌례(亞獻禮 두 번째 술잔을 올리는 의식) 종헌례(終獻禮, 세 번째 술잔을 올리는 의식)를 거쳐 신이 베푸는 절차인 음복례(飮福禮, 제례에 쓰인 술과제물을 먹고 신이 주신 복을 받는다는 의식)와 송신례(送神禮, 신을 보내는 의식) 후 마지막 절차인 망료례(忘了禮 제례에 쓰인 축문과 폐를 태우는 의식)를 끝으로 제례는 모두 마친다. 종묘대제; 제관이 초헌례를하는 디지털 콘텐츠 한장면

이번 전시를 통해 조선왕실의 '희비애락'이 담긴 왕실의 길례, 가례, 흉례 등 왕실 의례의 특별함을 볼 수 있었다.

○ 일 시: 2024. 5. 23.~7. 28. ○ 시 간: 09:00 ~ 18:00 (월요일 휴관) ○ 장 소: 수원화성박물관 1층 기획전시실 '조선의 희비애락, 한 눈에 보다' 홍보물  연관 뉴스

|

독자의견전체 0개

많이 본 뉴스

- 수원특례시 '2025 같이 가치, 협치 톡톡' 수원형 협치 개최

- [송죽동] 대원교회, 취약계층 위해 백미 100포 기부

- 수원 금호초등학교 오케스트라, 'THIS IS OUR MOMENT'

- 수원기독호스피스회, 창립 29주년 기념 초청강연회 성료

- 행궁동 내, 세계 최초 코닥 스토어 '코닥 미니샷 월드' 개관

- 수원시가족여성회관, 2025년 사업성과보고회·원탁토론회 성료

- 시대의 석학 송길영의 [시대예보: 경량문명의 탄생]

- "87세 모델의 워킹에 객석이 울었다… 시니어들의 '두 번째 봄' 무대"

- [고등동] 국공립어린이집 5개소, 취약계층 위해 라면 후원

- 마을이 모이면 도시가 달라진다! 2025 수원시 도시재생 성과공유회

최신뉴스

- '수원특례시 무상 대중교통 정책' 현실을 꿈꾸다

- 국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부, 우만종합사회복지관에 김장김치 위해 150만 원 후원

- [정자3동] 주민자치회, 연말 맞아 환경관리원에 따뜻한 음료 전달

- 코레일유통 경기본부, 굿네이버스 경기수원지부에 취약계층 겨울 용품을 위한 후원금 전달

- 수원시 지역자율방재단, 한파에 대비하여 한파쉼터 점검 실시

- [영통2동] 언양닭칼국수 수원영통점, 경로당에 사랑의 식사쿠폰 전달

- [세류3동] 새마을부녀회, 저소득 어르신 가구에 따뜻한 반찬 나눔 나서다

- [우만2동] 수원시자원봉사센터 우만2동 캠프, 휴지와 종량제 봉투 기부

- [매교동] 새마을지도자협의회, 홀몸 어르신을 위한 도배장판 지원사업 진행

- [지동] 홀몸 어르신을 위한 찾아가는 생신잔치 추진

즐겨찾기 추가

즐겨찾기 추가