본문영역

|

정조의 문치와 시문, 인문학 강의

주말 오후에도 인문학 열기 넘쳐나

2024-06-10 15:42:33최종 업데이트 : 2024-06-10 15:42:29 작성자 : 시민기자 한정규

|

|

백승호 국민대 교수가 정'조의 문치와 시문'이라는 주제로 강의하고 있다.

지난 8일 토요일 오후 수원화성박물관에서 정조인문예술재단과 화성연구회가 공동으로 주관하는 '2024 특강 정조시대의 문화예술'가 열렸다. 이날은 제4강 '정조의 문치와 시문' 인문학 강의였다.

강의 내용에 따르면, 정조 21년인 1797년 10월 7일 우참찬 심환지는 '정리곡을 돈으로 나눠주고 쌀로 받아들이는 등의 폐단을 논의하다'라는 상소문을 올렸다. "정리(整理)의 명칭은 능행 때 호조판서를 정리사로 삼은 전례에서 비롯되었습니다. 그런데 전하께서 어버이를 사랑하는 성효로 지난번 천만 년에 한 번 만나는 경사를 당하여 자궁(慈宮)의 법가를 받들고 화성에 나아가서 만세를 축수하는 성전을 거행하셨습니다. 그때 위로는 내부 공역의 비용에서부터 아래로 종관 군마의 노자와 양식의 자본에 이르기까지 대농(大農)의 경용과 영읍의 공급을 번거롭게 쓰지 않고 성지를 묵묵히 운용하여 별도로 구획하셨으니, 이것이 정리 제신(整理諸臣)이 받들어 거행하게 된 까닭입니다..."

정조대왕은 "이 정리곡을 당초에 설치한 것은 또한 다 함께 기쁨을 나누려는 의의에서 나온 것이다. 주부자의 사창법의 의의를 취하여 봄에 흩어주고 가을에 거두어들이되 면리별로 돌아가게 하면 우리 백성이 자애로운 은혜를 입을 수 있게 될 것이므로 정리곡의 명칭을 두게 된 것이다. 그런데 시행한 지 오래되지 아니하여 간사한 폐단이 이와 같으니 이 어찌 통탄스럽지 않겠는가."라면서 심환지에게 표피(豹皮) 1령을 하사했다.

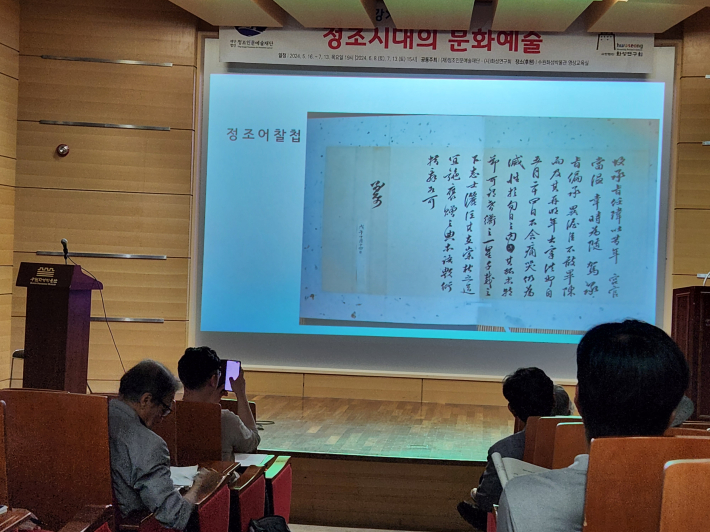

백승호 국민대 교수가 '정조의 문치와 시문'이라는 주제로 강의하고 있다. 정조대왕이 심환지에게 쓴 편지.

위 정조실록 기록은 정조대왕이 1795년 윤 2월에 8일간 어머니인 혜경궁홍씨를 모시고 수원에 행차하고 나서 남은 비용을 전국 각도에 나누어 백성을 구휼하게 한 정리곡이 지방 수령이 백성을 수탈하는 구실이 된 것에 대한 상소와 해결책을 논의한 내용이다.

정조실록의 기록만 보면 심환지가 정리곡을 돈으로 나눠주고 쌀로 받아들이는 등의 폐단에 대해 먼저 발언하고 정조대왕이 해결책과 함께 심환지에게 상을 내린 것으로 보인다. 그런데 정조대왕은 정리곡의 폐단에 대한 정보를 사전에 입수하고 해결책에 대한 담론을 심환지에게 시켜 문제를 제기하게 한 후 자신이 직접 이를 가상하게 여기고 상을 내리는 형식을 취한 것이다. 정조대왕이 심환지에게 보낸 '정조 어찰'이 세상에 나오면서 알려진 내용이다.

정조대왕은 당대의 정치 현안에 대해 자신의 뜻을 편지를 통해 심환지에게 전하고 심환지를 통해 심환지의 주장인 것처럼 말하도록 한 뒤 왕이 윤허하는 형식을 취한 경우가 많았다. 정조 어찰을 통해 정조대왕과 심환지가 정적 관계였다는 정설이 깨졌고 고도의 정치 현안을 함께 해결한 관계였음을 알 수 있다. 당시에 심환지뿐 아니라 채제공 등 여러 대신에게 보낸 어찰을 통해 당대의 상황을 이해할 수 있다.

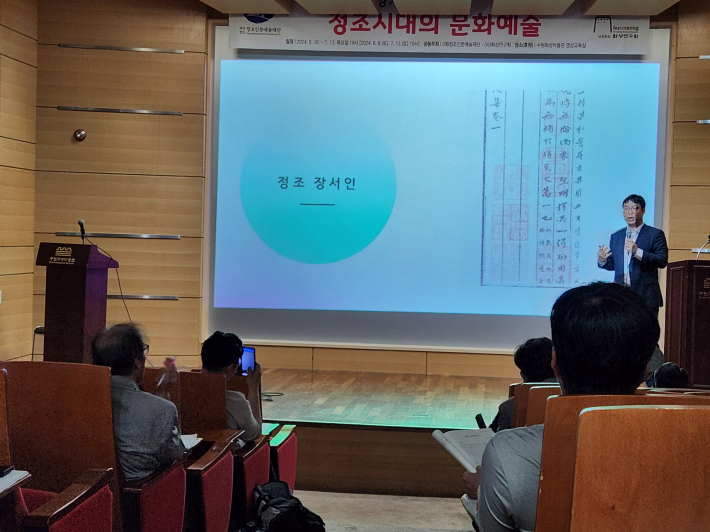

백승호 국민대 교수가 정'조의 문치와 시문'이라는 주제로 강의하고 있다. 정조대왕의 장서인이 찍힌 예

정조대왕의 문치가 펼쳐지는 하나의 단면이다. 문치란 무력이 아닌 문(文)과 예약으로 백성을 다스리는 것으로 국왕이 학문을 숭상하고 학자를 우대하는 통치개념이다. 정조대왕이 외척과 권신을 배척하고 왕위에 오르면서 권력의 기반이 취약했지만 탁월한 학문적 역량을 바탕으로 다양한 방식의 시문과 글, 편지 등을 통해 당대의 사대부 관료들의 동의와 지지를 이끌어냈다. 큰 틀의 문학을 통해 정치 담론을 만들어가고 통치의 정당성을 확보했고 문학적인 상징체계 안에서 본인의 정치적 주장을 구체적으로 형상화하고 아버지인 사도세자 숭봉 사업을 진행하면서도 여러 신하의 동의를 얻어 냈다.

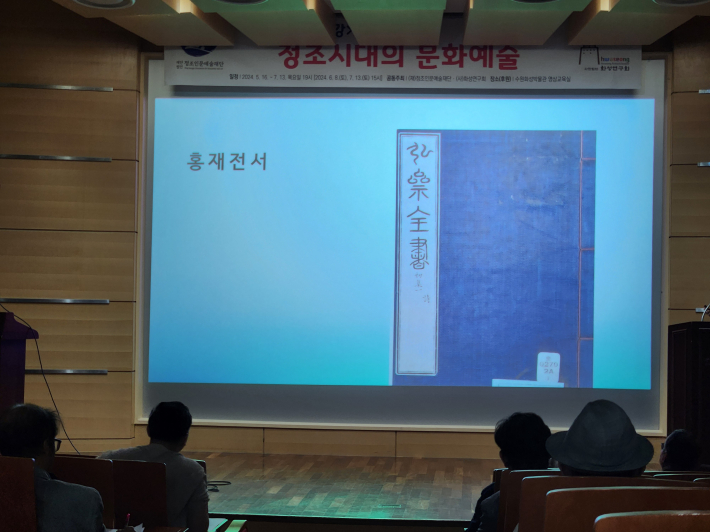

정조대왕은 '홍재전서'라는 저서를 남겼는데 무려 184권 100책의 분량이다. 문집을 완성하고 문집을 담을 책장에 '홍우일인재전서장명(弘于一人齋全書欌銘)'이란 글을 새겨놓았다. 홍재전서는 자신의 저서로 3살 때부터 글을 배워 군자의 큰 도에 대해 대략 들었다고 한다. 일찍이 수사를 잘한다고 스스로 인정해본 적은 없으나 기무를 처리하고 국사를 경영하는 사이에 그 말을 형용하고 그 명성과 공적을 새기다 보니 공교롭게 하려고 한 것이 아닌데도 자연히 공교로워진 것이다. 어찌 자신이 문학을 좋아해서 그랬겠는가. 국사를 경영하면서 자연스럽게 자신의 글들이 공교로워진 것이라고 겸손한 표현을 썼다.

백승호 국민대 교수가 정'조의 문치와 시문'이라는 주제로 강의하고 있다. 정조대왕의 저서인 홍재전서

정조대왕은 신하들과 시를 주고받는 한시 수창을 통해 신하들과의 결속을 이끌어 내려고 노력했다. 세손 시절 측근인 익위사, 이후에는 동덕회, 규장각 각신, 각신의 자제, 원자였던 순조도 배석한 가운데 여러 신하와 대를 이어 충성과 화합을 다지는 형식을 취했다.

1792년 유생들과 신하들이 동석한 시회를 통해 '글을 읽어야 바야흐로 그 시대에 쓰이나니 재상이 모두 이런 모임으로부터 나왔다오' 라고 읊었다. 이 글은 '유생들이 훗날 국가의 큰 인물이 되기를 기대한다는 의도가 숨어있다.

정조대왕과 신하들이 주고받은 한시인 갱재축이 48권이나 된다. 정조대왕 치세 당시에 당대의 신하들은 신하 노릇 하기도 버거웠을 것 같다. 언제 어디를 방문하든 왕이 한시를 짓고 신하들은 운에 맞춰 갱재시를 지어야 했다. 이를 기록으로 남겼기에 오늘날 시를 감상하는 즐거움이 있기는 하다.

연관 뉴스

|

독자의견전체 0개

많이 본 뉴스

- 오현초 수원愛통통봉사단, 어르신 위해 '사랑愛 마음담은 도시락 편지' 전달

- 북수원도서관, '수박 먹으며 추리소설' 이런 피서 어떠세요?

- 한국 창작동요 100주년, '2024 세계방정환학술대회·수원' 출범식 갖고 힘찬 출발!

- 수원시 미술단체연합전 '따뜻한 동행' 20주년 현장속으로

- 수원시, 6월 '희망일터 구인·구직의 날' 개최… 6개 업체 참여해 20명 채용

- 조원초, 지역 기관과 연계한 우리 고장 교육 활동 펼쳐

- 수원시, 골목형상점가 지정 희망하는 골목상권 찾아가 현장 컨설팅

- 영통중학교, 청개구리 스펙 교실 '챗GPT(뤼튼)와 수원 마을 환경 지키기 독서토론' 개최

- [와글와글수원 제623호]

- 수원시, 지속가능한 마을 조성을 위한 '찾아가는 지속가능발전대학' 운영

최신뉴스

- SK청솔노인복지관, 어르신 후원회 '파인트리클럽' 2024년 정기총회 성료

- 오목초등학교, 다양한 체험 통한 진로교육 기회 부여

- 건강보험 수원서부지사, 복지시설 아동 후원 '하늘반창고 키즈' 사업 결연 및 활동 실시

- 경기도 초등영어교육연구회, '초등영어 미래 시민 역량 신장 수업 페스티벌' 개최

- [매탄4동] 한국생활개선 수원시연합회, 후원물품 여름철 별미김치 및 보리떡 35세트 전달

- [입북동] 주민과 함께한 '자원회수시설 반입쓰레기 샘플링' 실시

- 권선구, 안전점검의 날 캠페인 실시

- [평동] 안젤로어린이집, '아나바다 시장놀이' 수익금 기부

- [망포2동] 호국보훈의 달 맞이 영양듬뿍 「사랑의 반찬 나눔」 실시

- [화서1동] "주민자치위원과 함께 가요" 수원시 과수공원 체험

즐겨찾기 추가

즐겨찾기 추가