본문영역

|

[공감칼럼] “비시(非詩), 시대를 아파하지 않는 것은 시가 아니다!”

김우영 언론인

2022-04-11 13:51:48최종 업데이트 : 2022-04-14 14:59:04 작성자 : e수원뉴스

|

|

근당 형은 가끔 연락을 한다. "우영 형, 점심이나 저녁 어때요?" 근당은 서예가 양택동 선생의 호다. 우리나라의 대표적인 서예가다. 대한민국현대미술대전 심사위원장, 대한민국서예대전 심사위원, 대한민국해동서예대전 심사위원장, (사)경기도서예대전 심사위원장까지 역임했으니 '대표적'이란 표현이 지나치지 않다. 현재는 수원에 있는 한국서예박물관장으로 후학을 지도하면서 서예를 생활화시키는 봉사활동을 하고 있다. 근당 형은 나보다 나이가 훨씬 더 많다. 8살이나 차이가 난다. 그런데도 꼭 '형'이란 칭호를 붙여준다.

낯설지는 않다. 내가 아는 문단의 원로들도 그런 이들이 더러 있었기 때문이다. 대표적인 사람은 박재삼 시인이다. 1933년생이고 1955년 '현대문학'으로 등단하셨으니 나이로는 24년, 등단 햇수로는 23년 차이가 난다. 내가 그분을 만난 것은 20대 중반 서울의 어느 술자리에서다. 당시 풍이 와서 글씨 쓰기를 힘들어하셨음에도 당신의 시집에 서명을 해 주셨다. '김우영 형에게-저자 드림'이란 몇 글자 안 되는 글씨였지만 떨리는 손으로 한 5분 남짓 정성껏 쓰시는 모습을 그 자리에 모인 문인들은 숨을 죽이며 지켜봤다. 4반세기 나이차이, 아들 뻘 되는 내게 '형'이라고 호칭해주신 그분. 나는 선생의 '울음이 타는 가을 강' '과일가게 앞에서'라는 시를 특별히 좋아해 외우고 다닐 정도로 존경하고 있다. 문단 말석에 겨우 자리한 어린 내게 시집에 서명도 해주시고 형이라고 불러주신 박재삼 선생은 겨우 64세의 나이로 세상을 떠나셨다.

아무튼 최근에는 아랫사람들에게 형이라고 호칭하는 이들은 보기 드물다. 예전에 나와 함께 동인활동을 한 인연이 있는 이정환 한국시조시인협회 회장은 나보다 서너살 위인데도 '우영형'이라고 부른다. 동갑이거나 한 살 정도 많은 최영철 시인, 문창갑 시인, 김승종 시인, 오승철 시인들과는 서로 '형'이라 호칭한다. 어쨌거나 형이란 칭호는 상대방을 인정하고 존중한다는 의미다. 그래서 상대방의 인격이 더 높아 보인다.

근당 형도 그렇다. 근당 형과의 만남은 내 나이 스무살 무렵이다. 시인 박효석 형의 소개였다. 그 후로 드문드문 만남을 이어오다가 고 김명훈 형 동갑네 모임에 가끔 참석하면서 더욱 가까워졌다. 2007년 명훈 형이 내게 "이번에 근당이 서예작품집을 내는데 네가 시를 써주면 좋겠다"고 부탁 했다. 사실 나는 내 부모님을 위한 시도 한줄 써보지 않았을 때여서 사양했다. 그러나 명훈형의 부탁은 끈질겼다. 결국 수락을 하고, 근당의 서예작품과 그가 평소 해왔던 말들, 행동을 차분하게 관조했다. 그의 붓은 칼이고, 운필은 본국검에 나오는 '진전격적' '일자' '표두압정' '내략' '맹호은림' 등 검법과 유사함을 알게 됐다. '지검대적(持劍對敵)'과 '조천(朝天)'은 참선과 다름이 없었다. 근당의 글씨에는 검법과 선(禪)이 있었다. 그 내용을 시로 써서 보냈다.

얼마 전 유성재 아우가 봉담에 차린 작은 고깃집에서 근당 형이 서류봉투를 하나 건네주었다. 그때 그 시가 자신의 마음가짐, 자신의 글씨와 같았다는 말과 함께.

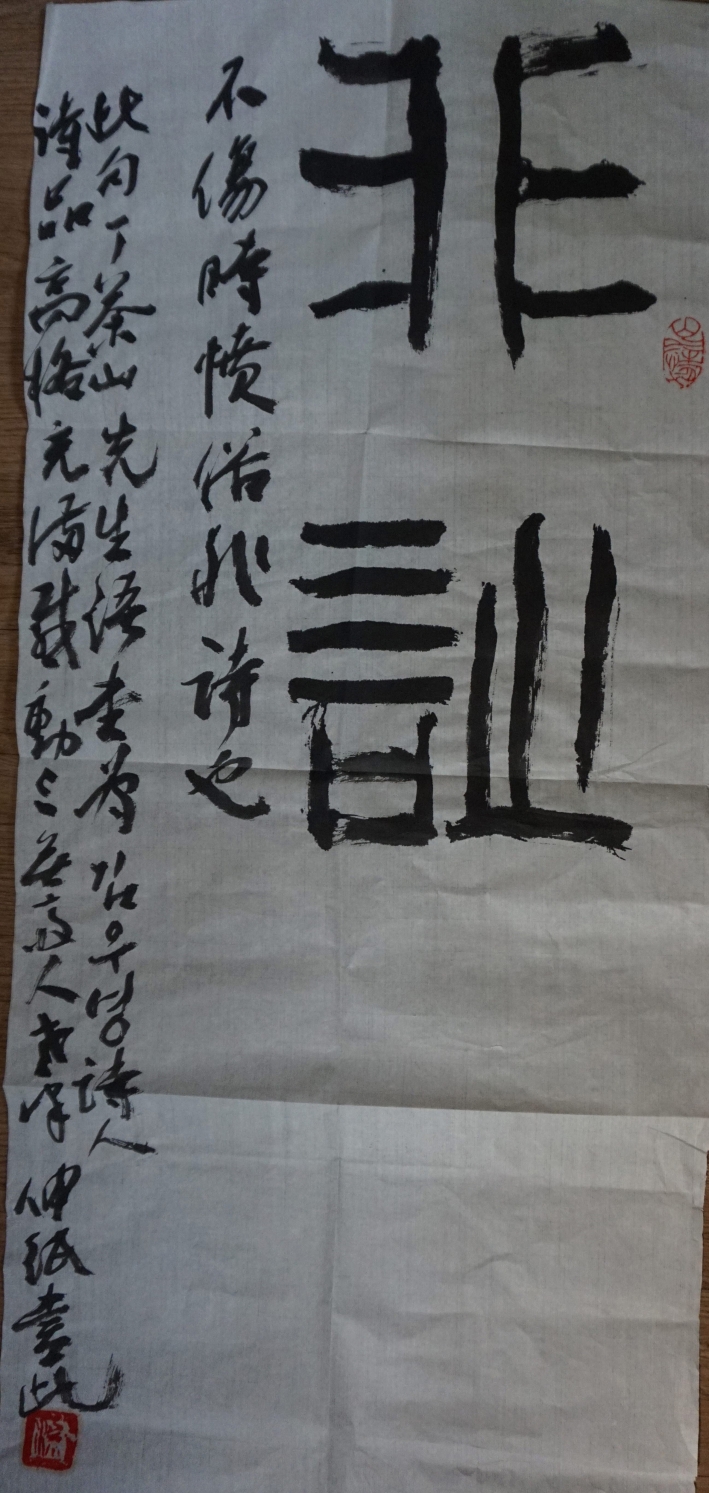

근당 양택동 선생의 작품 '비시(非詩)

열어보니 '非詩(비시)'라는 큼직한 글씨가 눈을 잡아당겼다. 그 옆에는 '不傷時憤俗非詩也'(불상시분속비시야: 시대를 아파하고 개탄하지 않는 것은 시가 아니다' '此句丁茶山先生語 書爲 김우영 詩人 詩品高格 充滿感動 三無齋人 老澤 伸紙書此(차구정다산선생어 서위 김우영 시인 시품고격 충만감동 삼무재인 노택 신지서차: 이 글귀는 정다산 선생의 말이다. 김우영 시인의 시 품격이 높고 우아하여 많은 이들을 감동으로 채워주기에 삼무재인 노택은 새로이 종이를 펼쳐 이 글을 적는다)

이제 앞으로 큰 일 났구나. 품격이 높고 우아해 많은 이들을 감동으로 채워 줄 시를 어찌 쓰란 말인가. 서예의 대가로부터 이런 글을 받고 나니 큰 부담이 생긴다. 시에 전 생애를 걸 시기는 이미 지났다고 생각하는데.

나 자신을 비춰볼 거울 하나를 얻었다. 어디다 걸까? 명당자리를 고민하는 중이다.

. |

독자의견전체 0개

많이 본 뉴스

- [현장르포] "집수리 막막한가요? 새빛하우스 컨설팅 전문가가 찾아갑니다"

- 뭐라도학교, 유쾌한 8시간 워크숍

- "어르신들에게 최고의 복지는 일자리이다"

- 수원 청개구리 기자단 오리엔테이션 성황리 개최

- 119년만에 돌아온 수원 화성행궁 우화관(于華館)과 별주(別廚)

- 꿈꾸는 기타리스트 정성하의 토크콘서트 !

- "고객 서비스는 머리로 하면 두통, 마음으로 하면 소통"

- 매주 토요일은 '재미샵' 가는 날, 플라스틱 모아 지역화폐로 교환해요!

- 서화, 수채화, 글쓰기로서 100세 장수 시대를 선도하는 명인

- 다채로운 끼와 재능을 가진 청소년들, 모여라!

즐겨찾기 추가

즐겨찾기 추가