본문영역

|

꿈을 주는 지동 벽화마을 '시 골목'

2014-08-10 11:21:52최종 업데이트 : 2014-08-10 11:21:52 작성자 : 시민기자 심춘자

|

|

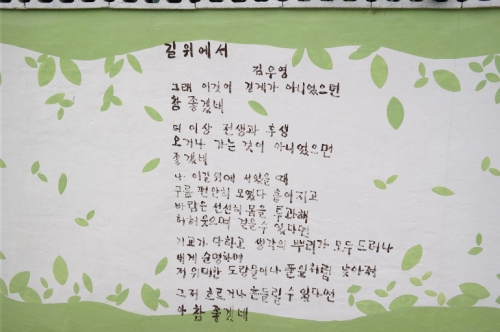

흔히 사람들은 "소시적에 문학소년 소녀 아닌 사람들이 어디 있었는가?"하는 이야기를 많이 한다. 학창시절 문예반에서 특별활동을 했으며 반대표로, 학교 대표로 백일장에 한두번 참가에 대한 추억은 누구든지 하나씩 다 가지고 있는 어린 날의 기억들이다.  꿈을 주는 지동 벽화마을 '시 골목'_1 새우깡 외상값도 받지 못하고 버스비만 날린 채 터덜터덜 걸어 돌아가는 길 주머니 구석을 털어 새우깡 한 봉지로 허기진 하루를 땜 한다 새우야, 너는 좋겠다 허리가 휘도록 삶이 고달파도 네 생을 갈아 깡이라도 남아 있으니 윤주은 시인의 '새우깡'이다. 골목을 누볐던 날은 마침 삼복더위 중의 한 중간이었고 햇볕이 가장 뜨거운 점심시간이 막 지난 오후였기 때문에 얼굴을 벌겋게 열기로 변하고 있을 때였다. 새우 같은 깡이라도 없었더라면 포기하고 주저앉았을 시간이었다. 그렇기 때문에 깡이 있는 새우를 노래한 새우깡이 더 반가웠는지도 모르겠다.  꿈을 주는 지동 벽화마을 '시 골목'_2 작년에 조성 된 시 골목은 수원을 대표하는 시인 30여명이 모여 자작시를 직접 써 골목벽면을 장식하고 있다. 지동에 들어서면 조잘거리는 이야기가 막 들릴 것 같은 풍경을 노래한 시에서부터 아내를 바라보면서 느끼는 어머니에 대한 노래도 있다. 담 벽을 채운 그림도 정감이 가지만 더욱 아름다운 것은 사람 사는 이야기를 담고 있는 시를 품고 있어 더욱 그러할 것이다. 30여 년 전 꿈꾸고 그리워했던 유토피아 춘천에 대한 그리움을 지동 벽화마을 시 골목에서 다시 발견했다.

연관 뉴스

|

즐겨찾기 추가

즐겨찾기 추가