본문영역.

|

광복 80주년, 106년 전 3·1운동 그날의 함성

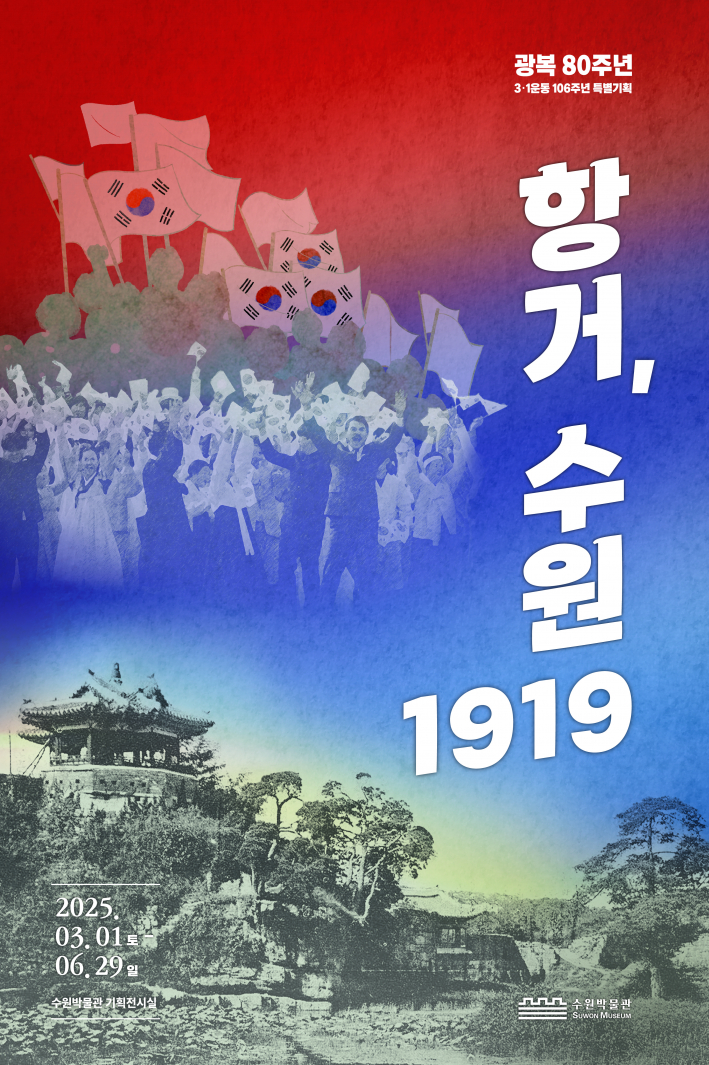

수원박물관 <항거, 수원1919>

2025-03-17 10:51:04최종 업데이트 : 2025-03-17 10:51:01 작성자 : 시민기자 차봉규

|

|

<항거, 수원1919> 광복 80주년, 106년 전 3·1만세운동 특별기획전이 열리고 있는 수원박물관 전경

제1차 세계대전은 1918년 독일의 패전으로 막을 내렸다. 종전을 수개월 앞둔 1918년 1월 18일 미국의 윌슨 대통령은 '14개조 평화 원칙'을 발표했는데, 이 중 3개가 민족자결주의와 관련된 내용들이었다.

우리나라 3·1 운동도 이에 영향을 받은 항일민족운동이었다. 윌슨 대통령의 민족자결주의 평화 원칙이 일본에 유학 중인 조선인 유학생들에게 전해졌다. 유학생 11명은 1919년 2월 8일 도쿄에서 조선 '독립선언문'을 발표하고 조국의 독립을 선언, 항일운동의 불씨를 당겼다.

이 소식이 국내로 전해지면서 천도교(15명), 기독교(16명), 불교(2명) 등 종교인들이 중심이 되어 3월 1일 민족대표 33인이 태화관에 모여 독립선언문을 발표했다. 탑골공원에서는 학생들과 국민들이 정오에 독립선언서를 낭독하며 종로, 덕수궁 등지에서 독립만세운동을 벌였다. 그렇게 '독립선언문'은 전국 각 지방에 배포되어 수원에서도 독립만세운동이 일어났다.

특별기획전시실 입구

수원에서 3·1 만세운동을 시작한 화홍문과 방화수류정

3·1운동 당시 경기, 충청지역 만세운동 책임자였던 김세환 선생, 수원 태생으로 민족대표 48인 중 한사람

수원군 3·1운동은 종교인, 유학자, 농민, 학생, 상인들과, 기생들까지 참여한 평화적인 만세운동이었다. 3월 29일에는 수원면 수원 기생 33명이 자혜의원으로 위생 검사를 받으러 가던 중 병원 앞에서 김향화가 주동을 하여 만세운동을 벌였다. 병원 관계자에 의해 쫓겨나자 이들은 경찰서 인근에서 다시 만세운동을 벌였다. 기생들의 이 같은 행동은 수원군민들의 항일 의식을 고취시켜 야간에는 상인, 노동자, 농민, 학생들의 만세운동으로 들불처럼 번져나갔다. 만세운동을 주도했던 김향화는 체포되어 서대문형무소에서 6개월간 옥고를 치렀다. 기생들의 대한독립만세 운동을 주도한 김향화

4월 15일 우정읍 장안면의 만세운동이 격렬하게 벌어지고 일본 순사들이 처단 당하자 일제는 군대를 동원해 폭력적 탄압과 무자비한 보복을 감행했다. 수촌리, 사강리, 조암리 등 주민들의 가옥을 불태우고 많은 사상자를 냈다. 향남면 제암리와 팔탄면 고주리 학살사건은 수원군 3·1 운동에 대한 일제의 보복 탄압으로 육군 보병 79연대 소속 아리타 중위가 이끄는 보병 11명을 파견하여 자행됐다. 우정면과 장안면 일대 일제가 저지른 참담한 모습을 한 어린이가 바라보고 있다. 이들은 마을 주민 23명을 제암리교회에 모이게 하여 가둬놓고 총을 쏘아 살해하고 증거를 없애기 위해 교회에 불을 질렀다. 그리고 이웃 마을 고주리로 이동해 시위를 주도한 천도교인 김흥렬과 일가족 6명을 몰살했다. 일제의 야만적인 제암리,고주리 학살사건으로 희생된 순국선열은 29명으로 확인됐다. 3·1운동으로 일본군이 저지른 참혹하고 악랄한 만행사건이다. 제암리, 고주리 학살 사건으로 희생된 순국선열 유해가 안장된 묘소

만세운동의 불길이 전국으로 번지는 4월 5일과 15일 경기도 수원군 장안면 수촌리와 향남면 제암리 등지에서 일제가 학살극을 벌인 사실을 전해 듣고 서울에서 열차로 수원에 내려와 자전거를 타고 제암리 학살현장으로 달려갔다. 집이 불타고 파괴된 처참한 흔적들과 망연자실한 주민들을 사진촬영하고, 주민들의 증언을 수집한 뒤 일제의 만행을 고발하는 보고서를 작성 귀국하는 친지를 통해 해외에 보내고. 총독부에 항의하는 등으로 총독부는 눈에 가시 같은 스코필드를 1920년 강제 출국시켰다.

우정면, 장안면 일대 일제가 저지른 만행으로 망연자실한 주민

당시 스코필드 박사 도움으로 경기고, 서울대, 미국 프린스턴대학교를 졸업하고 경제학박사가 된 정운찬 제23대 서울대학교 총장은 KBO총재와 제40대 총리를 지낸다. 정총리는 스코필드를 아버지라 불렀고 스코필드 기념사업회 추진위원장(2016)을 맡았다. 스코필드박사는 1970년 서거 외국인 최초로 '국립현충원'에 안장된 34인 민족대표 독립유공자다.

1919년 3·1운동은 일본 순사와 군대들의 강압적 폭거에 의해 두 달여 만에 무산되고 말았다. 하지만 3·1운동은 일제의 침략으로 잃었던 조국을 되찾고, 국권을 회복하기 위한 우리 민족을 깨우친 민족운동이고 조선민족이 하나가 된 항일 민족운동이었다.

일본군의 만행으로 집이 불태워지고 파괴된 참담한 현장

3·1운동 106주년 기념 특별기획 《항거, 수원 1919》 포스터

연관 뉴스

|

독자의견전체 0개

많이 본 뉴스

- 수원특례시 '2025 같이 가치, 협치 톡톡' 수원형 협치 개최

- 수원기독호스피스회, 창립 29주년 기념 초청강연회 성료

- 시대의 석학 송길영의 [시대예보: 경량문명의 탄생]

- "87세 모델의 워킹에 객석이 울었다… 시니어들의 '두 번째 봄' 무대"

- "아주 특별한 만남", 수원중앙복지재단 연합송년행사 200여명 함께 해

- 수원특례시, 제3회 한국ESG대상 지방자치단체 부문 대상

- 전통의 맛, 이웃의 정… 매탄2동 '고추장 사랑 나눔' 성황

- 2025 수원 미술협회 회원 정기전 및 한∙중 국제교류전

- 경기수원지역자활센터, 2025년 취업성공자 '홈커밍데이' 개최

- '수원특례시 무상 대중교통 정책' 현실을 꿈꾸다

최신뉴스

- [세류3동] 신곡초등학교, 성탄절 맞이 선물꾸러미 전달

- [화서2동] 지역에서 이어지는 세대공감 나눔

- [화서2동] 지역주민 생일 축하 이어가는 '선행꽃 사업'... 작은 관심이 큰 힘

- [호매실동] '2025년 주민자치센터 작품발표회' 성황리 개최

- [지동] 재활용품 수집 어르신 대상 안전 교육 실시

- [행궁동] 연말 맞아 익명으로 전해진 따뜻한 나눔, 재흥미용실 어르신 내외 미담 화제

- [행궁동] 지역사회보장협의체, 12월 월례회의 개최

- 수원특례시, 칠보 논체험장서 수확한 친환경 쌀 900kg 취약계층에 전달

- 수원특례시, 'AI-BioX ConfEX 2025'에서 홍보관 운영

- [행궁동] 지역사회보장협의체, 연말연시 맞아 행궁동행정복지센터에 라면 50만 원 상당 기부

즐겨찾기 추가

즐겨찾기 추가