본문영역.

|

먹빛이 남긴 시간, 사람이 머문 온기

수원박물관 한국서예박물관에서 서예 호흡을 읽다

2026-02-03 17:50:45최종 업데이트 : 2026-02-03 17:50:42 작성자 : 시민기자 윤재열

|

서예 작품은 시간을 견뎌온 존재의 무게감이 전해온다. 국립중앙박물관이 인파로 넘쳐나고 있다는 보도가 있다. 이에 대해 '케이팝 데몬 헌터스' 영향이라고 해석한다. 이 분석이 맞기도 하지만 달리 해석하는 목소리도 있다. 디지털과 인공지능 시대에 가짜가 진짜처럼 떠돌아다닌다. 진짜보다 더 진짜 같은 것들이 펼쳐지는 세상에 역설적으로 진짜에 대한 향수가 커졌다. 그래서 사람들이 세상에 단 하나뿐인 진짜에 대해 호기심이 깊어졌다. 즉 박물관에는 역사를 버텨낸 진본이 있다. 그래서 박물관을 많이 찾는다는 해석이다. 수원박물관에 있는 한국서예박물관에도 들어서는 순간 진본의 장엄함을 느낀다. 유리 진열장 안의 유물은 말이 없지만, 그 침묵 앞에서 숙연해진다. 어디서도 볼 수 없는 진본이 시간을 견뎌온 무게감이 전해온다. 작품 앞에서 잠시 멈춘다. 누군가의 삶과 정신이 축적된 결과물이다. 화려하지 않지만, 오직 하나뿐인 작품이다. 역사가 침묵한 사람들의 생활을 보여준다. 빛바랜 화선지에 손때와 균열이 살아온 시간의 층위를 품고 있다. 종이 위에 남은 것은 먹과 획이지만, 그 안에는 한 시대를 건너온 인간의 숨결이 고스란히 배어 있다.

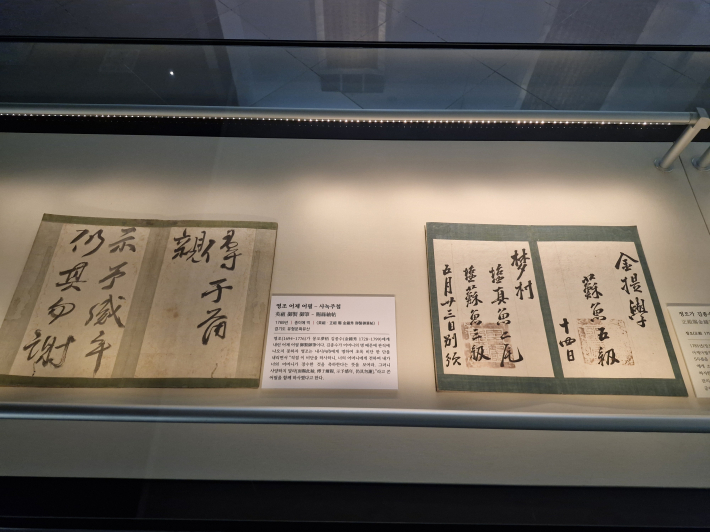

'어제어필첩'. 한 시대를 건너온 인간의 숨결이 고스란히 배어 있다. 서예의 필법을 모르니, 글씨보다 사람을 먼저 마주하게 된다. 그중에 임금이 쓴 어필에 시선이 오래 머문다. 그것은 글씨가 뛰어나서라기보다, 획 하나하나에 책임의 무게가 실려 있기 때문이다. 정조가 김종수에게 하사한 '어제어필첩'이 있다. 전형적인 행서 풍을 보여준다는 설명이다. 그러나 필법보다는 강한 획에서 느끼는 결단이 좋다. 신하에게 물고기를 선물하는 즐거움을 숨기지 못하고 있다.

영조 어필은 77세 노년 서풍이다. 여기서 읽은 것은 구조나 법도가 아니라 글씨가 품은 떨림이다. 느슨한 붓끝, 중간에 갑자기 가벼워진 호흡이 눈에 들어온다. 자세히 들여다보면 미세한 떨림과 망설임이 읽힌다. 필법으로 설명할 수 없는 순간들이다. 권력의 정점에 있었지만, 세월 앞에는 평범한 인간이었음을 어필은 숨기지 않는다. 김구의 해서 대련 앞에 선다. 해방 이후 귀국해서 이길호라는 인물에게 주는 휘호다. 먹이 짙게 고인 자리에는 말로 남기지 못한 생각들이 머물러 있는 듯하다. 해방의 기쁨과 혼란한 사회에 대한 고민과 부담이 배어 나온다. 대련 내용도 자연현상이 인간의 삶을 억압하지 않고, 부드럽게 이끈다고 해석할 수 있다. 결국 이 글을 넓게 살피면 당시 사회 현상에 대한 은유로 읽힌다.

글씨는 말이 없지만, 우리를 오래도록 붙잡아 두는 힘이 있다. 서희완이 윤선도 시 '오우가'를 한글로 썼다. 그는 자신의 작품에서 "석보상절, 월인천강지곡은 한글 서예의 근본이다."라는 철학을 드러낸 바 있다. 따라서 한글 궁체와 판본체 등의 자형을 연구했다. 이 작품은 곱고 단정한 모양의 한글 궁체는 아닌 듯하다. 획이 굵고 힘이 드러난다. 자음과 모음 크기가 일정하지 않고, 굵기도 의도적으로 흔들려 있다. 박물관 안에 한문 글씨가 전부다. 서희완 작품은 유일한 한글 서예 작품이다. 하나밖에 없는 한글 작품은 우리 문화로 빛나는 자긍심을 갖게 하지만, 동시에 엄격한 질문을 던진다. 왜 서예는 한문으로만 하는가. 우리는 그 앞에서 절제된 감정과 품위 있는 말 걸기를 해 본다. 윤선도는 한문이 득세할 때 한글 시조를 남겼다. 서희완도 한문 서예를 할 때 한글 서예를 했다. 서예 작품으로 사람의 정신을 더듬고, 마음의 결을 읽는다. 우리 것에 대한 애정과 문화 관점을 엿본다.

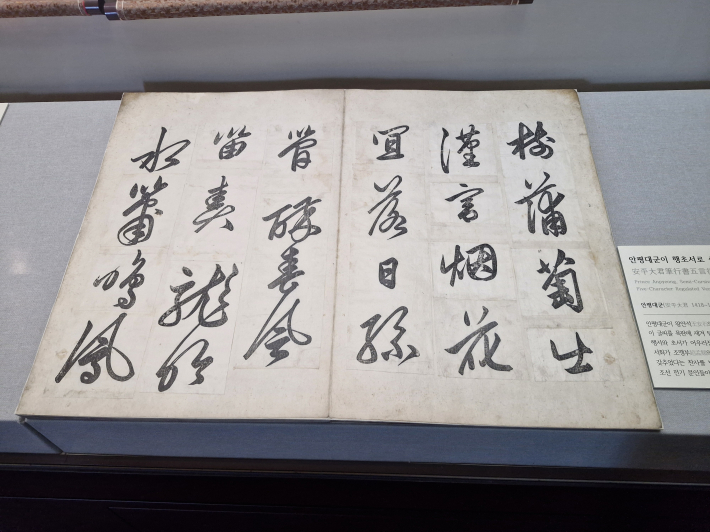

박물관 안에 한글 서예 작품. 우리 것에 대한 애정과 문화 관점을 엿본다. 안평대군, 상촌 신흠, 퇴계 이황, 추사 김정희, 표암 강세황, 위창 오세창 등이 붓끝으로 남긴 말이 모두 예술로 남았다. 하지만 과연 이 글씨들이 명성 없이도 우리를 붙잡을 수 있었을까 생각해 본다.

유명인이 남긴 서예 작품은 그들의 존재만큼 전상도 깊게 다가온다. 글씨는 말이 없지만, 우리를 오래도록 붙잡아 두는 힘이 있다. 여백을 기대고 있는 먹빛에 말로 설명되지 않는 시간이 흐른다. 권력의 중심에 있었든, 높은 벼슬을 했든 붓을 드는 순간만큼은 자신의 내면에 몰입했다. 같은 시간을 살지는 않았지만, 획과 획 사이에 머문 당시 시대가 읽힌다.

안평대군 작품. 권력의 중심에 있었든, 높은 벼슬을 했든 붓을 드는 순간만큼은 자신의 내면에 몰입했다. 필법도 모르면서 서예 작품을 감상한다. 대신 글씨를 쓰는 순간을 상상한다. 붓을 드는 순간 호흡을 가다듬는다. 찰나에 정적이 흐른다. 획은 급하지 않고, 글자끼리는 서로를 밀치지 않는다. 글씨는 기술이 아니라, 호흡의 예술이다. 그런데 사람이라 저기서는 글자가 삐뚤었다. 삶의 무게가 손목을 흔들었을까. 그래도 전체적으로는 단호한 획이 힘차게 뻗었다. 곧은 생각을 실었을까. 한 장의 종이 위에서 교차하는 삶을 읽는다.

속도의 시대에 박제된 유물을 본다. 보는 것이 아니라 탐구한다. 글씨에 숨은 맥락과 결을 더듬는다. 왜 이런 획이 되었는지. 묻고 또 묻는다. 질문은 상상력을 키우고 사유로 이어진다. 서예는 잘 쓴 글씨가 아니라, 흔들리면서도 끝까지 마음을 이어간 선이다. 그 선이 묻는다. 당신의 삶은 어떤 선을 이어갈 것인가.

연관 뉴스

|

독자의견전체 0개

많이 본 뉴스

- 겨울의 끝자락에서 만난 고요한 위로, 수원시립미술관 공생전 취재기

- 남편이 두드려 만든 양철 양동이, 할머니의 평생 보물

- 경기the오케스트라의 '친절한 도서관 속 클래식'

- 수원의 서쪽 마을 호매실, 도심 속에서 만난 시골 산책길

- 뭐라도 학교, '수원 팔색길 연구동아리 화성성곽길 걷기 여행'

- 수원특례시, 2026년 전통·생활문화 분야 교육생 모집

- 옛 추억을 떠올리는 수원시 못골시장의 손칼국수

- 수원특례시, '수원시 행사·축제 운영 매뉴얼' 제작

- 평생 교단 교육자, 시로 '나'를 묻다–맹기호 시인의 삶과 『그리워서 그립다』

- [와글와글수원 708호]

최신뉴스

- '수원새빛인강'으로 교육 격차 해소한다… 초·중·고등학생, 청년 2만 5000명에게 인터넷 강의 지원

- 수원특례시의회 보건복지위원회, 2026년 주요업무 추진계획 보고 청취

- 먹빛이 남긴 시간, 사람이 머문 온기

- [우만1동] 아이캔어린이집, 아이들의 마음 모아 이웃돕기 성금 전달

- 팔달구치매안심센터, 2월 찾아가는 치매조기검진 운영

- [광교1동] 휴내과, 취약계층 무료 건강검진 4년째 지속 협력

- [매탄3동] "함께하는 설" 통장 모임, 온누리상품권 50만원 기부

- [매탄2동] 설명절 이웃사랑 나눔 전달식 개최

- 수원시 신중년센터, '2026년 사회공헌활동 및 경력이음사업' 참여자·기관 모집

- [율천동] 주민자치회, 주민자치센터 프로그램 강사 간담회 개최

즐겨찾기 추가

즐겨찾기 추가